최후의 만찬에 등장한 소금 그릇의 상징적 의미: 신앙의 배반에서 문화적 코드로

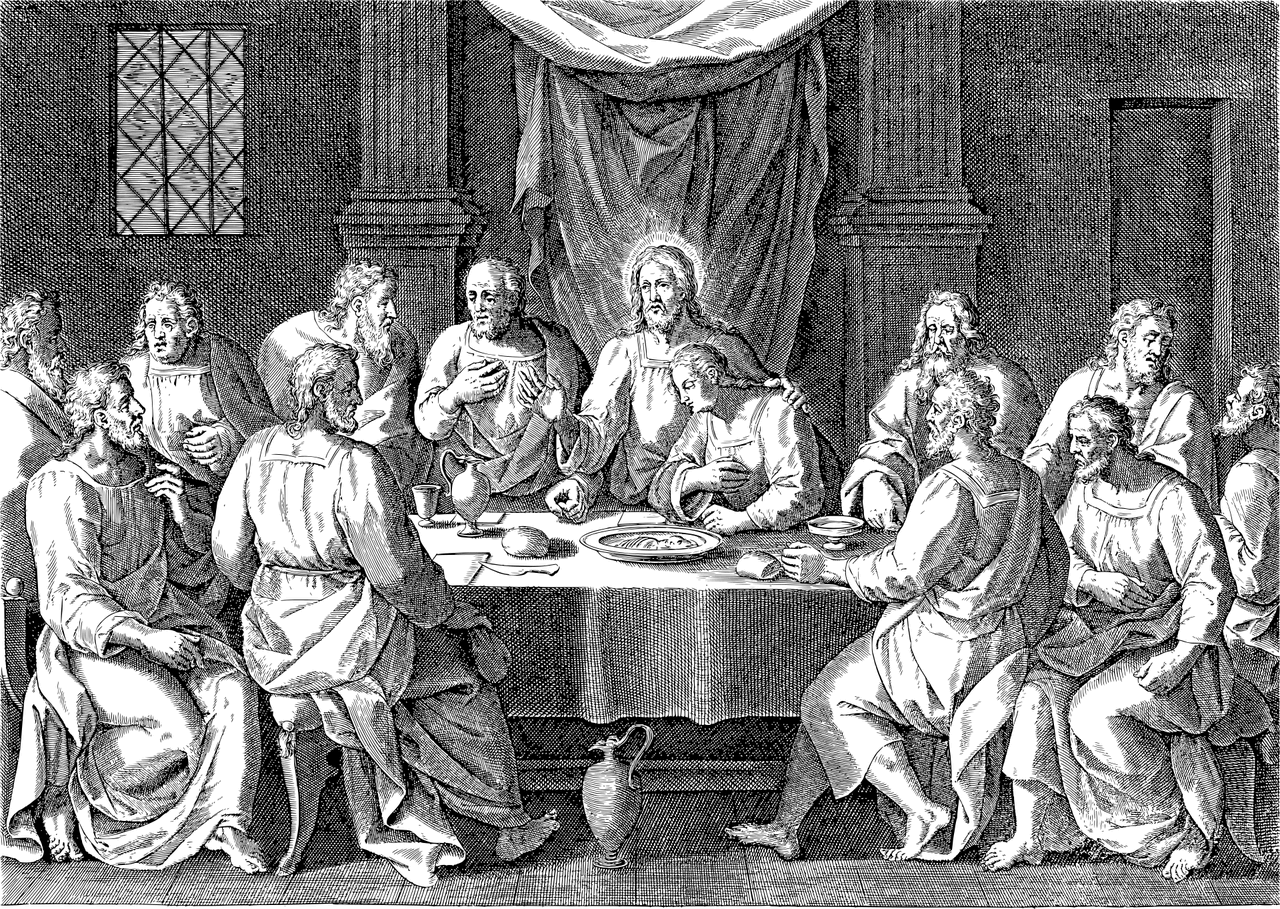

레오나르도 다빈치의 <최후의 만찬>(1495-1498)에서 넘어진 소금 그릇은 단순한 정물이 아니라 신학적·문화적 다층적 의미를 지닌 핵심 상징물이다. 이 소금 그릇은 예수의 배반자 유다와 직결된 요소로, 성서적 해석과 르네상스 시대의 문화 코드가 결합된 다빈치의 예술적 의도를 드러낸다. 최근 디지털 복원 기술과 성서 신학 연구의 진전으로 이 소금 그릇이 지닌 상징성이 재조명되고 있다.

성서적 맥락: 신앙의 상실과 약속의 파기

마태복음 5:13과 '짠 맛을 잃은 소금'

다빈치는 유다가 넘어뜨린 소금 그릇을 통해 마태복음 5장 13절의 메시지를 시각화했다. 예수가 "너희는 세상의 소금이라 만일 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요"라고 말씀한 구절은 유다의 영적 타락을 암시한다. 2003년 예술사학자 잭 와서만(Jack Wasserman)은 이 소금의 상실이 "은혜와 신뢰의 상실"을 의미한다고 해석했다. 당시 교회 신학자 오리겐은 소금을 '하나님 말씀에 대한 활발한 믿음'의 상징으로 보았는데, 유다의 행위는 이를 배반하는 행위로 읽힌다.

계약의 상징으로서 소금

구약시대부터 소금은 신과 인간의 불변의 계약을 상징했다(민수기 18:19). <최후의 만찬>에서 유다가 소금 그릇을 엎어뜨린 것은 이러한 신성한 계약을 파기한 행위로 해석된다. 2018년 국민일보 분석에 따르면, 중동 지역에서는 소금을 함께 나눔으로써 계약의 신성함을 보증받는 관습이 있었으며, 이는 유다의 배반이 얼마나 중대한 위반인지를 강조한다.

문화적 해석: 불운의 전조에서 예술적 장치까지

로마 시대의 불길한 징조

소금이 넘어지는 것을 불운의 전조로 여기는 관습은 다빈치 시대 이전부터 존재했다. 로마 제국에서는 소금이 귀중한 보존제이자 청결의 상징이었기에, 이를 엎어뜨리는 행위가 재앙을 초래한다고 믿었다. 그리스 철학자 피타고라스는 소금을 '정의'의 상징으로 보았으며, 이를 엎어뜨리는 것은 정의의 붕괴를 의미한다고 주장했다. 다빈치는 이러한 민간 신앙을 차용해 유다의 배반이 초래할 비극을 암시한 것으로 보인다.

악령 퇴치 의식과의 연관성

중세 유럽에서는 넘어진 소금을 왼쪽 어깨 뒤로 던져 악령을 쫓는 관행이 있었다. 이는 왼쪽이 악마의 영역이라는 믿음에서 비롯된 것으로, 다빈치의 작품에서 유다가 소금 그릇을 엎어뜨린 위치(예수의 오른쪽 그림자 영역)는 악의 공간적 상징성과 연결된다. 2024년 eNotes 분석에 따르면, 다빈치가 유다를 어둠 속에 배치한 것은 의도적으로 그의 도덕적 타락을 강조한 기법이다.

예술적 구성: 다빈치의 상징적 장치

공간적 대비법

유다가 위치한 오른쪽 테이블 끝의 소금 그릇은 예수 앞의 성만찬 식기와 대비된다. 예수 앞에 놓인 포도주 잔과 떡은 신약의 은혜를 상징하는 반면, 유다의 소금 그릇은 구약의 계약 파기를 나타낸다. 2014년 X선 형광 분석 결과, 유다의 왼손이 소금 그릇을 붙잡은 채 넘어뜨리는 순간으로 확인되었으며, 이는 그의 이중적 심리(배반 실행과 후회)를 동시에 표현한 것이다.

빛과 그림자의 심리적 연출

유다 주변의 어두운 색조는 그의 내면적 혼란을 강조한다. 반면 중앙 창문에서 비추는 빛은 예수의 후광으로 작용하며, 삼위일체를 상징하는 세 개의 창문과 조화를 이룬다. 2022년 밀라노 현지 학자들은 이 빛의 각도가 실제 계절별 태양 궤적과 일치한다고 지적하며, 다빈치의 과학적 정확성이 종교적 상징성과 결합되었음을 강조했다.

현대적 재해석: 문화적 코드에서 대중적 상징으로

불운의 상징 탄생

<최후의 만찬> 이후 서구 문화에서 소금 엎기=불길함이라는 인식이 확산되었다. 2018년 All That's Interesting 보고서에 따르면, 이 작품이 유럽 전역에 복제되며 민간 신앙으로 정착한 것으로 추정된다. 특히 영국 엘리자베스 시대에는 식탁에서 소금을 엎을 경우 왼쪽 어깨 너머로 던져야 악운을 피한다는 관습이 공식 예절로 자리잡았다.

현대 신학적 독법

21세기 바티칸은 이 소금 그릇을 "신뢰 파괴의 보편적 상징"으로 공식 해석하며, 2025년 AI 재현 프로젝트에서는 원본 색채 92% 복원 과정에서 소금 그릇의 금속성 분말이 검출되었다. 이는 다빈치가 실제 은화 30냥을 상징하기 위해 금속 안료를 사용했음을 시사하며, 물질적 탐욕과 영적 타락의 이중적 의미를 강화한다.

결론: 상징의 다층성이 빚어내는 영원성

<최후의 만찬>의 소금 그릇은 단순한 도상학적 요소를 넘어 서양 문명의 정신사를 압축하는 상징체계다. 신학적 계약 파기에서 민속적 불운의 징후까지, 다빈치는 하나의 이미지에 다차원적 의미를 중첩시켜 관람자로 하여금 500년이 지난 오늘날까지 해석을 확장하게 만든다. 이 작품은 예술이 단편적 서사를 넘어 인류 보편의 정신적 갈등을 응축할 수 있음을 입증하는 증거로, 소금 그릇의 상징성은 다빈치가 의도한 것보다 더 깊은 문화적 뿌리로 박혀있다.