박수근 화백의 회화 세계: 토속적 미감과 서민적 정서의 현대적 재해석

박수근(朴壽根, 1914-1965)은 20세기 한국 미술사에서 가장 독창적인 화법으로 서민의 일상과 토속적 정서를 화폭에 담아낸 거장이다. 그의 작품은 단순화된 형태와 화강암을 연상시키는 독특한 질감으로 한국적 미학의 정수를 보여주며, 동시대 미술계에서 배척당했던 비운의 화가에서 사후 재평가를 통해 '국민화가'로 자리매김한 예술가이다. 본고는 박수근의 화법적 혁신, 작품 세계의 철학적 기반, 현대 미술사적 의의를 다각도로 분석한다.

1. 박수근 화법의 기반: 마티에르 기법과 조형적 혁신

1.1 마티에르 기법의 창조적 적용

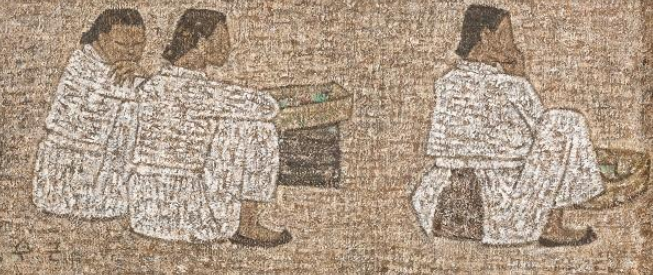

박수근은 유화 물감에 기름을 혼합한 후 캔버스에 반복적으로 도포·건조시키는 마티에르(Matérielle) 기법을 개발했다. 이 과정에서 형성된 두터운 질감은 화강암 표면의 거친 조직을 재현하며, 한국 전통 석탑에서 영감을 얻은 것으로 알려져 있다. 특유의 회갈색 톤은 흰색 기반에 담황갈색을 층층이 덧발라 3차원적 입체감을 연출하는 동시에 시간의 흔적을 각인시킨다.

1.2 공간 처리의 독창성

원근법을 거부하고 대상을 평면적 구도로 배열한 점이 특징적이다. 1956년작 <나무와 두 여인 3>에서는 앙상한 나뭇가지 아래 세 여인을 수직-수평 축으로 배치함으로써 공간의 추상성을 극대화했다. 이는 서양의 점묘법과 달리 형태의 본질을 추출하는 동양적 미학이 반영된 결과로, 김영주 평론가는 "치밀한 계산이 자연스러운 우연으로 위장된 구도"라고 평가했다.

2. 작품 주제의 사회적 함의: 서민적 일상의 승화

2.1 농촌 여성의 노동 신화

<빨래터>(1940년대)와 <실을 뽑는 여인>(1942)은 머리에 짐을 이거나 강가에서 빨래하는 아낙네를 주제로 한다. 이들 인물은 고된 노동의 흔적을 지녔으나 김홍도의 풍속화와 달리 고통의 미학화를 거부한다. 오히려 박수근은 "일하는 손이 곧 생명의 리듬"이라 말하며, 여성의 육체적 노동을 자연 풍경과 동화되는 영속적 이미지로 승격시켰다.

2.2 나목(裸木)의 상징체계

1950-60년대 <나무와 두 여인> 연작에서 등장하는 앙상한 나뭇가지는 단순한 배경 소재가 아니다. 겨울나무의 갈라진 줄기는 한국전쟁 직후의 황폐화된 사회상을 반영하며, 동시에 새순이 트기 직전의 잠재력을 내포한다. 유홍준 미술평론가는 이 나무들을 "석가탑의 마애불처럼 영원성을 추구하는 조형적 장치"로 해석했다.

3. 재료 실험과 색채 철학

3.1 제한된 색상의 심미성

박수근의 팔레트는 흰색, 회색, 담황색이 주를 이루는데, 이는 당시 가난한 화가의 처지를 반영한 실용적 선택이면서 동시에 의도된 미학이다. 그는 "단색조가 화면의 통일성을 보장한다"고 언급하며, <봄이 오다>(1932)에서는 눈 덮인 마당의 백색과 어머니의 청색 치마만으로 계절의 이중성을 표현했다.

3.2 재료 혼합의 실험정신

화강암 질감 재현을 위해 모래를 흰 물감에 혼용하기도 했으며, 전통 한지의 수묵 효과를 내기 위해 유성 물감에 알코올을 첨가하는 등 지속적인 재료 개량을 시도했다. 이러한 실험적 접근은 1964년 <나무와 두 여인 4>에서 최정점에 달해, 마티에르 층 사이로 번져나가는 색상이 자연스러운 음영을 창출한다.

4. 역사적 평가와 문화적 재맥락화

4.1 생전의 냉대와 사후의 재발견

박수근은 1932년 조선미술전람회 입선 후 30년간 주류 화단에서 외면당했다. 1950년대 미8군 PX에서 초상화를 그리며 생계를 유지했던 사실은 당대 예술계의 계급적 편견을 증명한다. 그러나 2002년 양구군에 미술관이 설립되고, 2007년 <빨래터>가 45억 2,000만 원에 낙찰되며 재평가의 전환점을 맞았다.

4.2 문학적 재해석: 김혜순의 시적 대응

김혜순의 시 <납작납작-박수근 화법을 위하여>는 화가의 평면적 구도를 "드문드문 세상을 끊어내어"라는 은유로 재해석한다. 시적 화자가 하나님에게 던지는 "보시기 마땅합니까?"라는 질문은, 박수근 작품 속 인물들이 지닌 사회적 억압의 구조를 비판적으로 조명한다.

5. 현대 미술사적 의의와 계승

5.1 한국적 정체성의 조형화

박수근은 프랑스 밀레의 사실주의를 한국적 맥락으로 변용한 최초의 화가이다. <일하는 여인>(1936)은 밀레의 <만종>이 지닌 종교적 숭고함 대신 토속적 일상성을 강조하며, 이는 식민지 시기 '조선적' 미학 찾기 운동과 맥을 같이한다.

5.2 현대 예술교육의 교과적 수용

2015년 개정 미술교과서에서는 박수근의 마티에르 기법이 한국적 추상표현주의의 원형으로 소개된다. 특히 그의 스케치 노트에 등장하는 200여 점의 나무 데생은 형태의 단순화 과정을 보여주는 생생한 교육 자료로 활용된다.

결론

박수근의 예술 세계는 토속적 소재와 실험적 기법의 조화를 통해 한국 근대미술의 정체성 확립에 기여했다. 그의 작품에서 드러나는 화강암 질감은 단순한 재현 기술을 넘어 전쟁과 가난으로 상처받은 민중의 표상을 압축한다. 현대적 관점에서 박수근 화법은 디지털 시대의 과잉된 색채와 대비되는 단색의 미학, 그리고 일상성의 예술적 승화라는 두 측면에서 재조명될 필요가 있다. 향후 연구에서는 3D 스캐닝 기술을 활용한 마티에르 층위 분석, AI 알고리즘을 통한 구도 해석 등 융합적 접근이 요청된다.